Diagnostik: Eine neue Ära beginnt

Künstliche Intelligenz könnte die Diagnostik revolutionieren – zum Beispiel der Algorithmus von Pathologe Viktor Kölzer. Doch diese Revolution erfordert Daten. Und Daten brauchen Schutz.

Sie untersuchen hunderte Röntgenbilder, ohne kaum je ein verdächtiges Merkmal zu übersehen. Ihre Entscheidungen sind konstant. Und selbst in riesigen Mengen komplexer medizinischer Daten machen sie Zusammenhänge aus: Künstlich intelligente Diagnostiksysteme haben das Zeug, das Erkennen von Krankheiten zu revolutionieren. Schlicht, weil sie Dinge können, zu denen bisher weder Mensch noch andere Technologien fähig waren. Die Folge: gezieltere Therapien, weniger unnötige Kosten und Patientenrisiken.

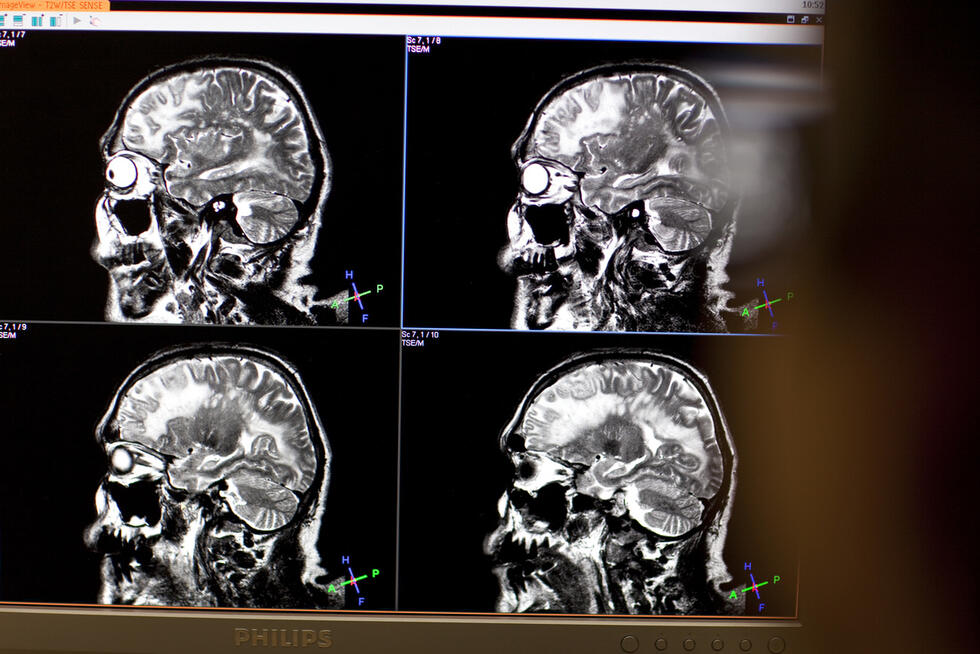

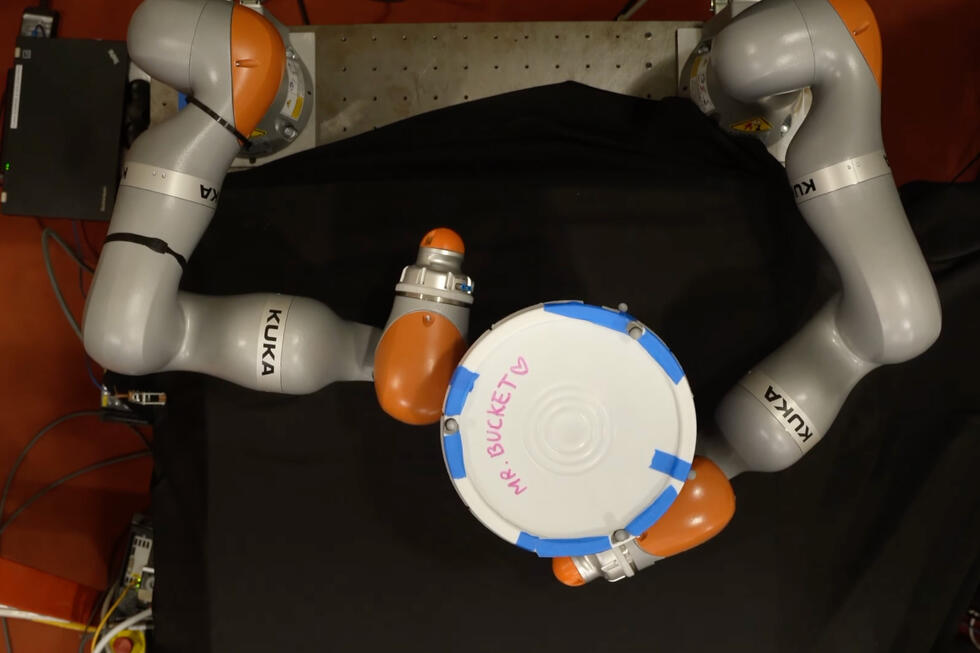

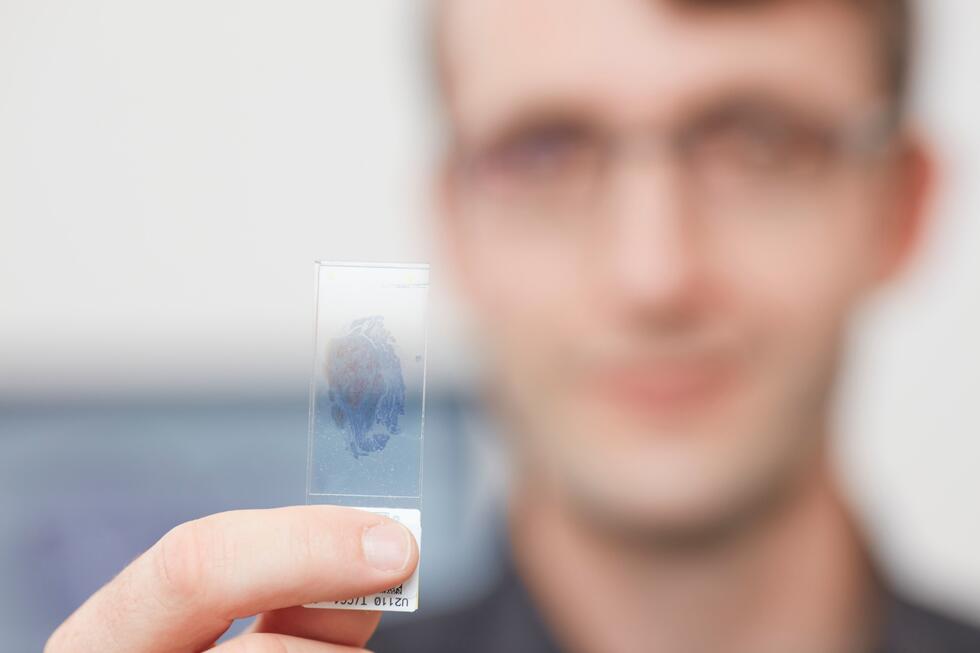

Genau dieses Potenzial hat etwa das System des internationalen Forschungsteams rund um Viktor Kölzer, Professor für computergestützte Bildanalyse in der Pathologie des Universitätsspitals Zürich. Ihre Künstliche Intelligenz ermöglicht eine neuartige Klassifikation von Dickdarmtumoren – und trifft damit in der Regel ins Schwarze. Um das zu schaffen, kombiniert der Algorithmus Daten aus zwei Bereichen: Zum einen sind da Gewebeschnitte. Diese untersuchen Pathologen seit 100 Jahren unter dem Mikroskop, um Krankheiten exakt einzuordnen. Demgegenüber eine brandneue Methode ist die RNA-Sequenzierung. Sie liefert sozusagen einen Fingerabdruck über die Genaktivität des Tumors und kann somit wertvolle zusätzliche Informationen für Prognose und so auch Therapie erschliessen. Der neue Algorithmus kombiniert beide Methoden und damit Bild- und Genexpressionsdaten. Auf diese Weise bringt das System Wissen hervor, das es vorher nicht gab.

Drei Stufen

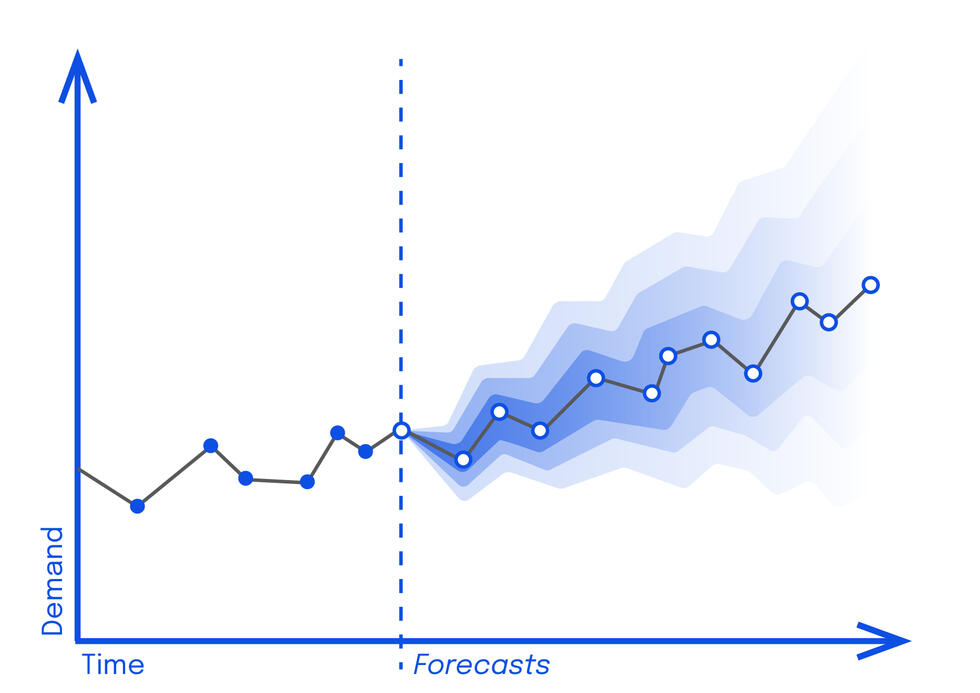

Künstliche Intelligenz und die Medizin sind noch ein junges Paar. Pathologe Viktor Kölzer erwartet, dass KI stufenweise Einzug in die Diagnostik halten wird:

Stufe 1

Künstlich intelligente Systeme entlasten Fachärzte, indem sie repetitive Aufgaben – etwa die Untersuchung von Röntgenbildern – übernehmen. «KI wird nie müde und hat im Vergleich zum Menschen eine konstante Leistungsfähigkeit.» Damit steigere sie auch die Kosteneffizienz.

Stufe 2

Da führt KI laut Kölzer Daten unterschiedlicher Art zusammen, erkennt neue Muster in grossen, komplexen Datensätzen und trifft auf dieser Basis Vorhersagen.

Stufe 3

«Hier reden wir von sogenannter starker KI, die die der menschlichen Intelligenz mindestens ebenbürtig ist und selbstständig agiert. Solche Systeme gibt es aber noch nicht. Und vielleicht werden sie in der medizinischen Praxis auch nur eingeschränkt zur Anwendung kommen.»

Wie zuverlässig sind die Systeme?

So gross die Chance von KI in der Diagnostik ist, so gross ist auch die Frage, wie sehr man solchen Systemen vertrauen kann. Gerade, wenn sie bei lebensentscheidenden Diagnosen mitwirken. Genau: mitwirken. «KI entscheidet in der aktuellen klinischen Praxis nämlich nie alleine und erreicht ihre beste Leistung in der Hand menschlicher Experten», stellt Viktor Kölzer klar. «Und diese sollten die Aussagen der KI als Hinweise, nicht als Tatsachen werten.» Damit rennt der Oberarzt und Forscher bei Medizinethiker Markus Christen offene Türen ein: «Die Vertrauensfrage stellt sich in der Medizin natürlich besonders dringlich», so der Managing Director der Digital Society Initiative der Universität Zürich (siehe Kasten). «Das gilt allerdings für alle Hilfsmittel, nicht nur für intelligente.»

Für Letztere gibt es jedoch verstärkt die Möglichkeit, die Vertrauenswürdigkeit zu steigern: durch «Explainable-KI». Hierbei handelt es sich um einen neueren KI-Forschungszweig mit dem Ziel, die Entscheidungen von Algorithmen für Menschen besser nachvollziehbar zu machen. Auch Viktor Kölzer und Team arbeiten mit Explainable-KI. Eine weitere Möglichkeit, um die Zuverlässigkeit von Algorithmen zu überprüfen: sie an möglichst vielen verschiedenen Datensätzen zu validieren. Kölzer: «Je mehr Daten dafür weltweit zur Verfügung stehen, desto besser. Ohne genügend – digital erfasste – Daten und die Möglichkeit zum internationalen Austausch kommen wir mit KI nicht weiter.»

Die Digitalisierung kritisch hinterfragen

Die Digital Society Initiative der Universität Zürich ist ein interdisziplinäres Zentrum, das sich mit dem digitalen Wandel in den verschiedenen Forschungs- und Lehrbereichen beschäftigt – zum Beispiel in der Medizin. Ziel sei, den Digitalisierungsprozess kritisch zu reflektieren und zukunftsorientiert zu gestalten. Mehr Informationen: www.dsi.uzh.ch

Mehr Informationen zum neuen Algorithmus des Forschungsteams rund um Viktor Kölzer:

http://gut.bmj.com/cgi/content/full/gutjnl-2019-319866

Megaherausforderung Datenschutz

Sind wir also bei der Herausforderung in Sachen KI: dem Datenschutz. «Das aktuelle Schweizer Datenschutzgesetz ist sicher noch nicht optimal auf die neuen Anwendungen ausgerichtet», sagt Markus Christen. Und liefert gleich einen Ansatz: «Die Daten eines Lebensbereichs sollten ihre Grenzen nicht verlassen.» Denn Menschen, die für die Nutzung ihrer Daten in der Pathologie zugestimmt haben, hätten in der Regel kein Problem damit, wenn die Daten auch in der Onkologie verwendet werden. «Sie haben aber berechtigterweise ein Problem, wenn ihre Daten plötzlich von Versicherungen oder Banken verwendet werden», so Christen. «Würden statt der kleinen Grenzen – zwischen einzelnen Forschungsrichtungen oder -projekten – die grossen verteidigt, stünden der Medizin plötzlich viel mehr Daten zur Verfügung.»

Ein noch KI-typischeres ethisches Problem: Wie repräsentativ sind die Daten, mit denen der Algorithmus trainiert wurde? Grundsätzlich, so Christen und Kölzer unisono, hätten Algorithmen nämlich das Potenzial, viel fairer zu entscheiden als etwa ein kleines Ärzteteam. Dies allerdings nur, wenn die Trainingsdaten auch zum Beispiel alle relevanten Patientengruppen angemessen enthielten: «Je ausgeglichener die Daten, umso ausgewogener die Entscheidungen des intelligenten Systems.»

Riesiger Schritt in Entwicklungsländern

Das bedeutet auch, dass ein KI-System nicht unbesehen auf einen anderen Ort übertragen werden kann. So wird das intelligente Verfahren der Oxford-Universität, das britische Kardiologen bei der Diagnose von Herzerkrankungen offenbar deutlich übertrifft, in Malawi nicht unbedingt dasselbe tun. Dies einmal aufgrund der Trainingsdaten: Damit das System gleich gut funktionieren könnte, müsste man es mit lokalen Patientendaten trainieren. Aber auch andere technische Voraussetzungen – nur schon ein anderer Scanner – können eine KI irritieren. «Solche Unterschiede kann die KI lernen und berücksichtigen», erklärt Markus Christen. «Tut sie das nicht, ergeben sich Verfälschungen.»

Gerade in der Diagnostik können Algorithmen den Menschen Methoden zugänglich machen, die sonst womöglich komplett fehlen.

Wird all das bedacht, sind KI-Systeme in Entwicklungsländern vor allem eines: ein riesiger Schritt. «In gewissen Regionen Afrikas zum Beispiel gibt es pro medizinische Disziplin nur einzelne Fachärzte», sagt Viktor Kölzer. «Gerade in der Diagnostik können Algorithmen den Menschen Methoden zugänglich machen, die sonst womöglich komplett fehlen.» Diese Methoden können Krankenhäusern oder Arztpraxen zur Verfügung stehen – oder durch die weite Verbreitung von Smartphones auch den Menschen direkt. In Form von Apps, die Leberflecken untersuchen oder Blutzucker und Herzfrequenz messen.

Günstiger Zugang zu moderner Krebsdiagnostik

Mindestens in unseren Breiten ein grosser Schritt könnte bald der Darmkrebs-Algorithmus von Viktor Kölzers Team sein – derzeit wird er auf seine Generalisierbarkeit getestet. «Bewährt sich das System, können wir es sehr kostengünstig zur Anwendung bringen – für fünf bis zehn Franken pro Patient», erklärt Kölzer. Zum Vergleich: Die herkömmliche RNA-Sequenzierung die für die Krebsdiagnostik eben wichtige Zusatzinformationen liefern kann, kostet rund 1000 Franken pro Patient.

Früherkennung und Prävention: Wearable Devices

Der direkte Zugang zu einfachen medizinischen Anwendungen stellt nicht nur in Entwicklungsländern einen grossen Mehrwert dar. «Wearable Devices» eröffnen auch bei uns ganz neue Möglichkeiten. Bei den Hilfsmitteln handelt es sich um verschiedenste intelligente mobile Gegenstände – Uhren, Kleidungsstücke, Pflaster. Eine Studie des Scripps Research Institute in Kalifornien hat zum Beispiel ergeben, dass Pflaster, die selbstständig das EKG von Herz-Risikopatienten messen, drei Mal so effektiv sind wie regelmässige Vorsorgeuntersuchungen im Krankenhaus. Pathologe Viktor Kölzer: «Gute Health-Care-Devices können Früherkennung und Prävention entscheidend verbessern. Gleichzeitig erhalten Patienten die Möglichkeit, ihre eigenen gesundheitsbezogenen Daten zu erfassen, anhand von KI auszuwerten und selbst zu nutzen.» Eine Entwicklung, die allerdings nicht unkritisch betrachtet werden dürfe: «In autoritären Staaten können solche Devices als Datenlieferanten für soziale Kontrolle missbraucht werden», nennt Medizinethiker Markus Christen ein Beispiel. «Eine gesellschaftliche Diskussion zu den ethischen und legalen Rahmenbedingungen solcher Systeme ist deshalb essenziell.»

Text:

Fotografie: sda-keystone