„Musik macht mich zur besseren Forscherin“

Pardis Sabeti kennt das Ebola-Virus wie kaum jemand sonst. Virale Seuchen sind ihr Spezialgebiet. Jetzt sucht die Gen-Forscherin einen Ausweg aus der Covid-Krise. Rockmusik hilft ihr dabei.

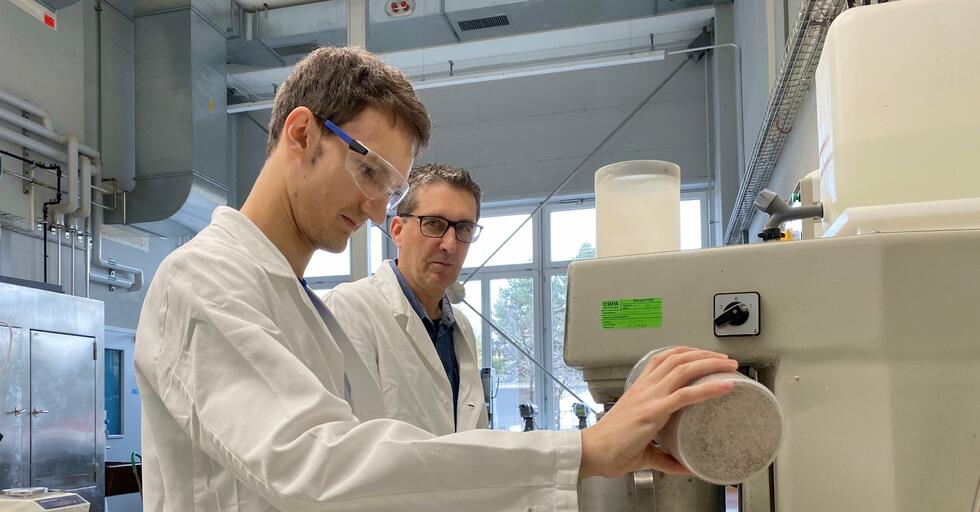

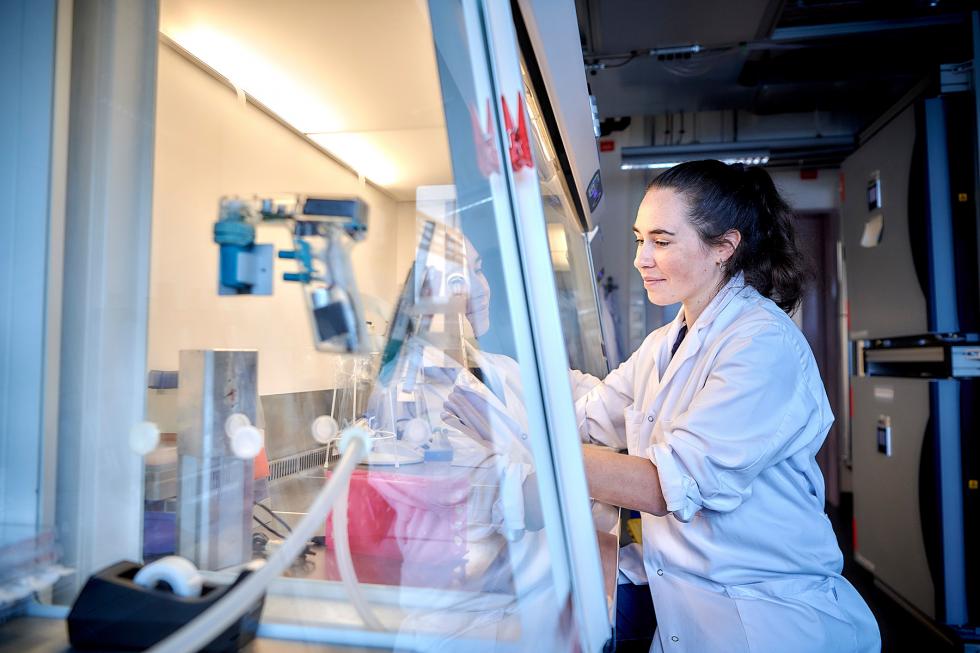

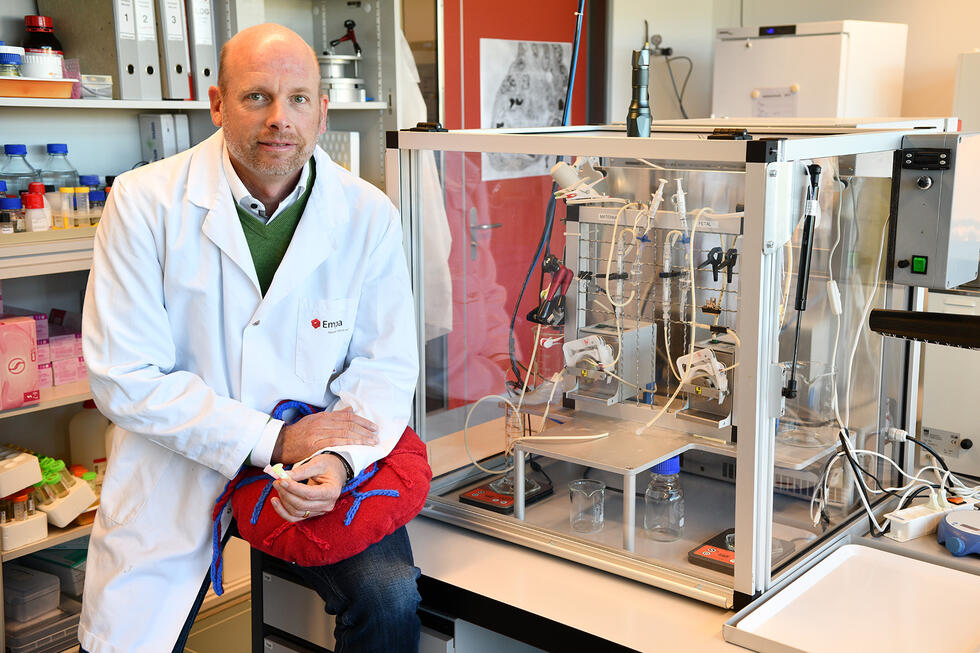

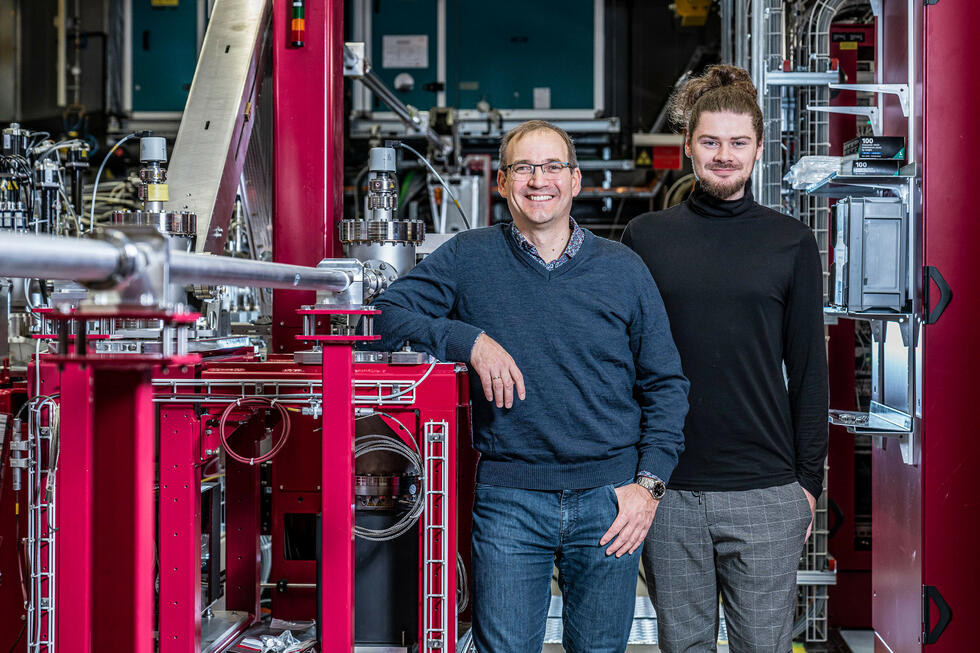

«Ich bin noch in meinen Pyjamas», entschuldigt sich Pardis Sabeti, als ich sie an einem Julimorgen via Zoom erreiche. Doch das heißt nicht, dass sie viel Schlaf bekommen hat, im Gegenteil: Es ist zehn Uhr morgens, und die 44-jährige Harvard-Professorin für Bioinformatik und Evolutionsgenetik hat schon ein paar Stunden vor ihrem Computer gesessen, Emails geschrieben und Online-Sitzungen mit dem Mitarbeiterstab ihres Forschungslabors am Broad Institute hinter sich gebracht. Das auf Genforschung spezialisierte «Broad» in Cambridge (Massachusetts) ist eine gemeinsame Einrichtung der Harvard-Universität und des Massachusetts Institute of Technology (MIT). Als ist eine der führenden Einrichtungen, wenn es um Infektionskrankheiten geht, hat es in dieser Pandemie daher alle Hände voll zu tun. «Seit vier Monaten arbeite ich praktisch rund um die Uhr», erklärt Sabeti – allerdings fast immer von Zuhause, ihrer «Blase», wie sie es nennt: «Im Labor sollen nur die Leute sein, die dort absolut notwendig sind; meine Aufgabe besteht jetzt vor allem darin, wissenschaftliche Talente zu finden und dann zu managen. So funktioniert der Wissenschaftsbetrieb heute.»

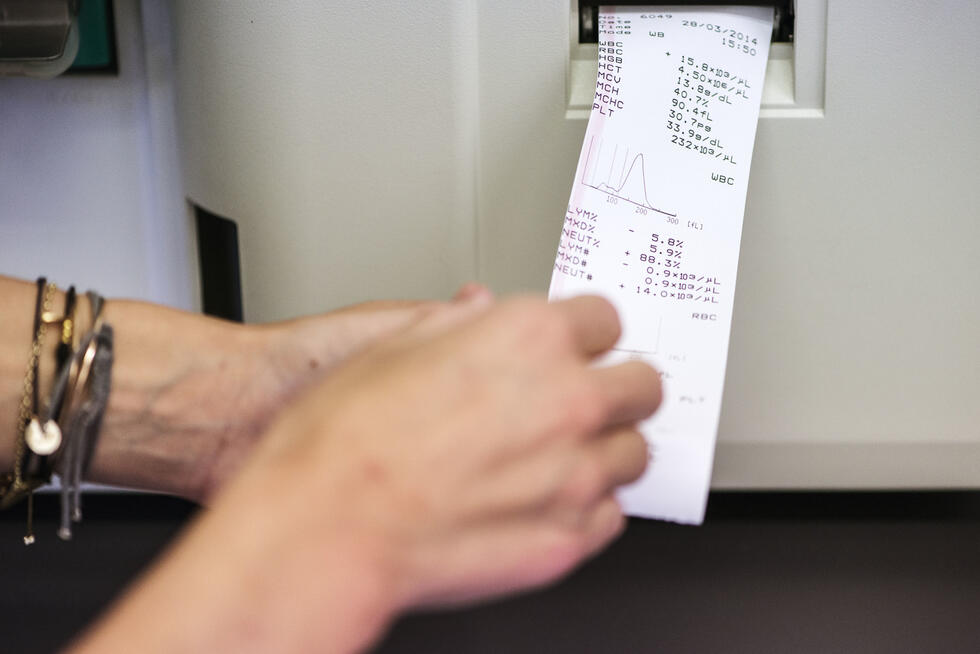

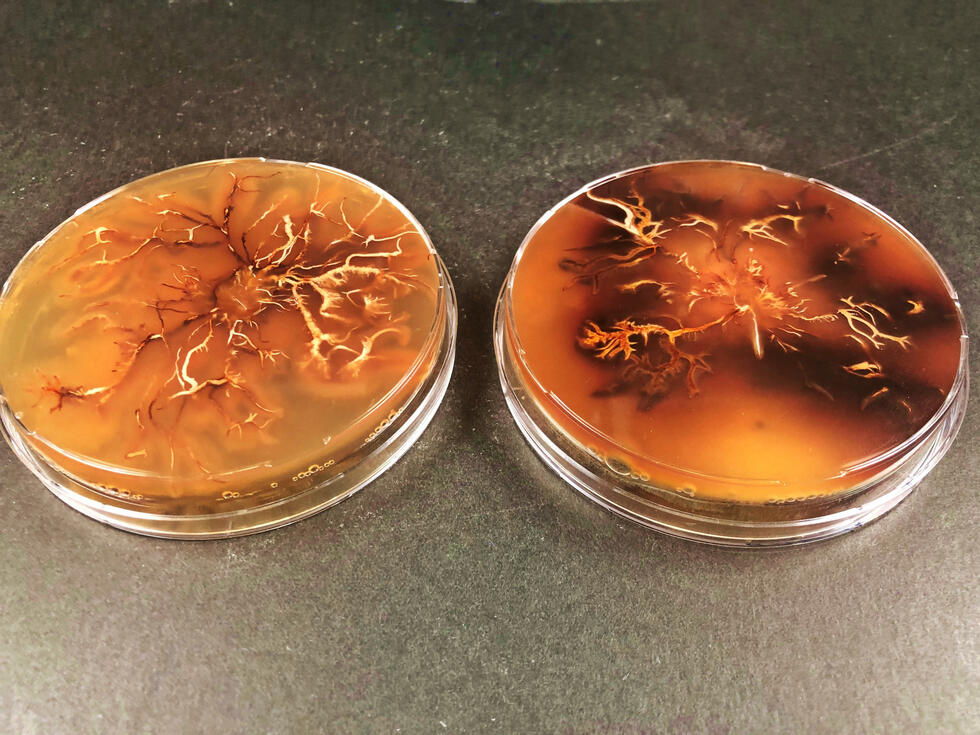

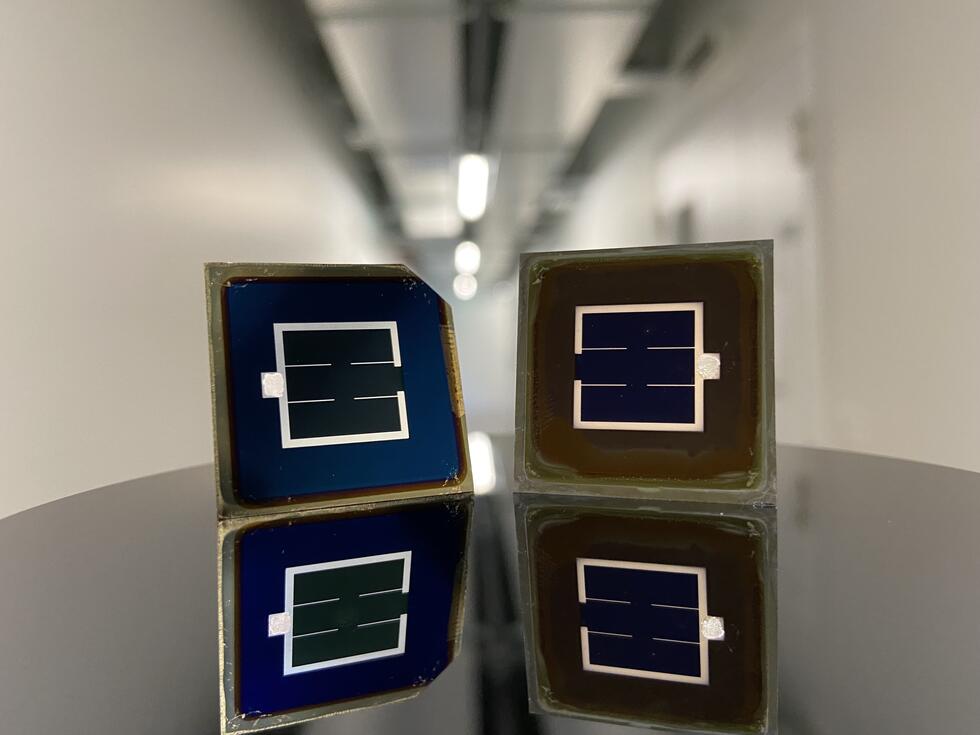

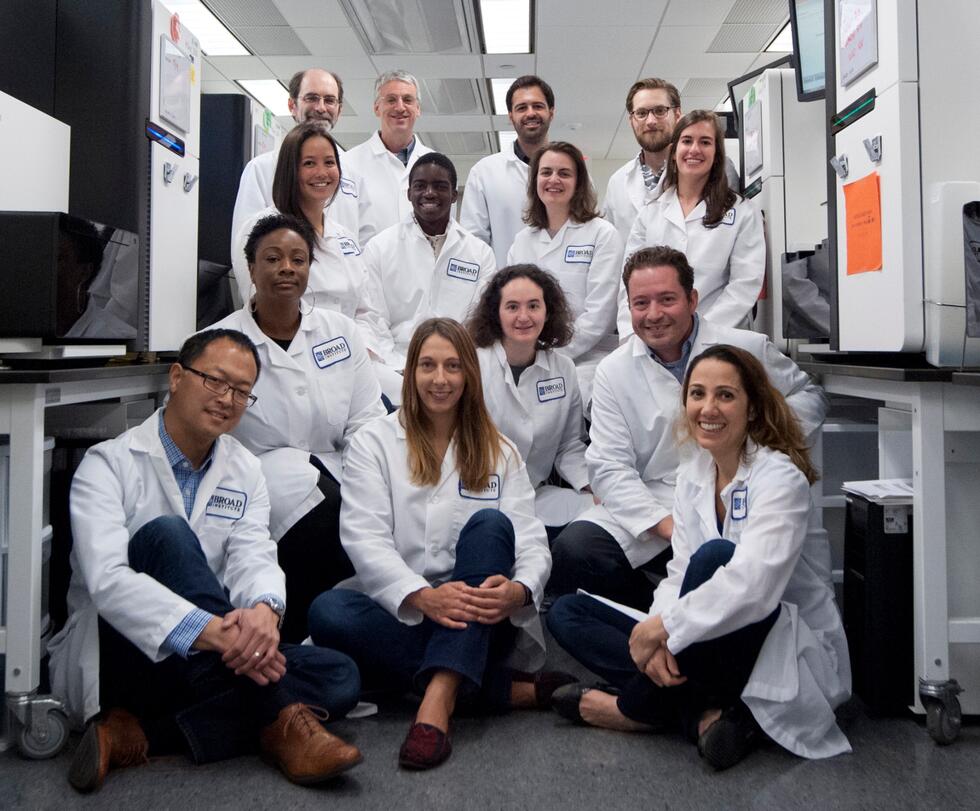

Die 50 Forscherinnen und Forscher in Sabetis Labor arbeiten praktisch pausenlos daran, die Test- und Diagnosemethoden für das Sars-Cov-2-Virus zu verbessern: Das erste Testverfahren des Broad-Instituts, das rechtzeitig zum Beginn des laufenden Schuljahres entwickelt wurde, konnte Ergebnisse in weniger als 24 Stunden liefern. Ohne diesen Test hätten hunderte von Schulden und Hochschulen, aber auch Dutzende von lokalen Behörden in Massachusetts noch bis weit in den Herbst hinein geschlossen bleiben müssen. Die neueste Version dieses Tests kann Resultate schon in weniger als einer Stunde liefern – sie muss aber noch von der US-Arzneimittelbehörde FDA (Food and Drug Administration) genehmigt werden.

Man könne denken, dass Pardis Sabeti sich schon lange auf genau diese Situation vorbereitet hatte: Nach einem Biologiestudium am Massachusetts Institute of Technology (siehe Kasten) hatte sie ab 1997 Genetik in Oxford (England) und danach Medizin an der Harvard-Universität studiert, wo sie 2006 mit höchsten Auszeichnungen promovierte. Doch statt als Ärztin zu praktizieren, blieb sie lieber in der Forschung, als Professorin an der Harvard-Universität. Und in weniger als einem Jahrzehnt stieg sie dort zu einer international führende Spezialistin für Pandemien auf: 2014 wurde sie für ihre Arbeit mit dem Ebola-Virus vom US-Nachrichtenmagazin TIME zu einer der «Personen des Jahres» erklärt und 2015 vom gleichen Magazin zu den «100 einflussreichsten Personen» der Welt gezählt. Im Oktober 2020 wurde sie in die National Academy of Medicine aufgenommen, was international als eine der höchsten Ehrungen auf dem Gebiet der Medizin und des Gesundheitswesens gilt.

Doch die Idee, die am Anfang dieses relativ kurzen, aber steilen Wegs zum Erfolg stand, wurde nach ihren eigenen Worten in Fachkreisen ursprünglich für «dumm» gehalten: Sie versuchte nicht, wie die meisten ihrer Kolleginnen und Kollegen im damals noch neuen Feld der Bioinformatik, neue und unbekannte Krankheitserreger aufzuspüren – ihre Idee war, im menschlichen Erbgut nach den Mutationen zu suchen, den bereits bekannte Erreger dort wie genetische «Fussabdrücke» hinterlassen. Zum einen, um besser zu verstehen, wie lange diese Krankheiten bereits in der Bevölkerung grassierten– je länger, desto weiter sind diese Mutation-Spuren über das menschliche Genom verteilt). Zum anderen aber weil sie verstehen wollte, was manche Menschen immun gegen diese Erreger macht – um mit dieser Information dann Wege zu finden, die Krankheit zu bekämpfen.

Als das Ebola-Virus 2014 zu einer globalen Gefahr zu werden drohte, konnte die junge Harvard-Professorin, zusammen mit ihrem Team, dank ihrer Forschungsarbeit zeigen, dass dieser Ausbruch des Virus seinen Ursprung im westafrikanischen Sierra Leone hatte und erst wenige Monate zuvor durch eine einzige Übertragung von einem Tier (vermutlich einer Fledermaus, obwohl das Virus auch in Affen und anderen Wildtieren vorkommt) auf Menschen übergesprungen war. Noch wichtiger war allerdings, dass sie auch als Erste belegen konnte, dass dieses Virus in kürzester Zeit dahin mutiert war, dass es nicht nur von Tieren, sondern auch von Menschen direkt übertragen kann. Für diese Entdeckung wurde sie vom Nachrichtenmagazin TIME im Jahr2015 zu den «100 einflussreichsten Personen» gezählt. Ein zweifelhafter Ruhm, den sie für einen «perversen Anreiz» hält, weil dabei so viele Menschenleben im Spiel sind: «Wer auch immer eine Lösung für diese Pandemie findet, den erwartet viel Ruhm und Anerkennung. Diese heimtückische Bedrohung kann jemanden umbringen und jemanden reich machen.»

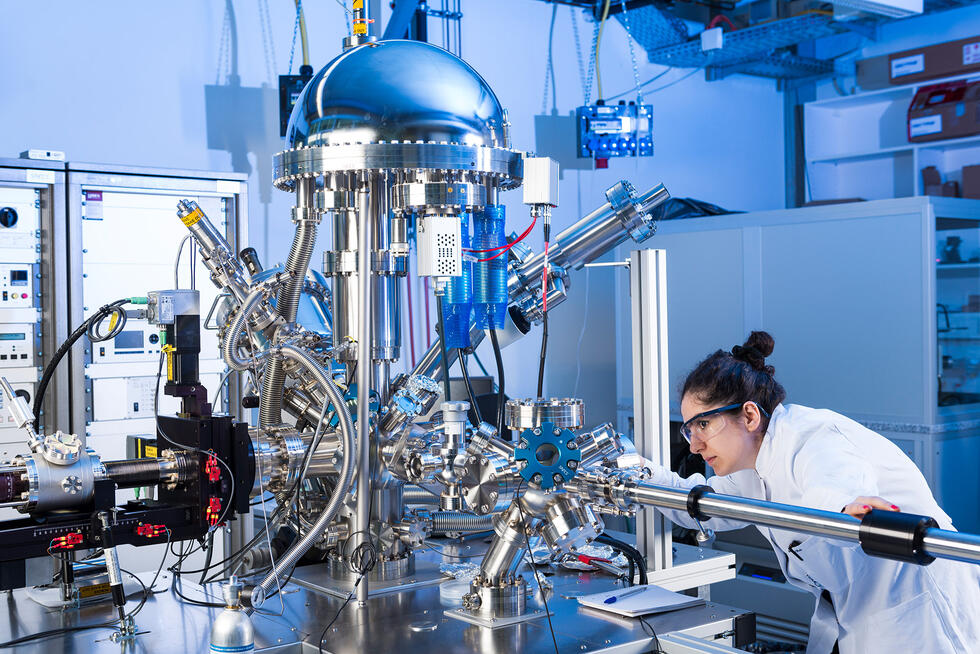

Spuren unbekannter Viren im Erbgut

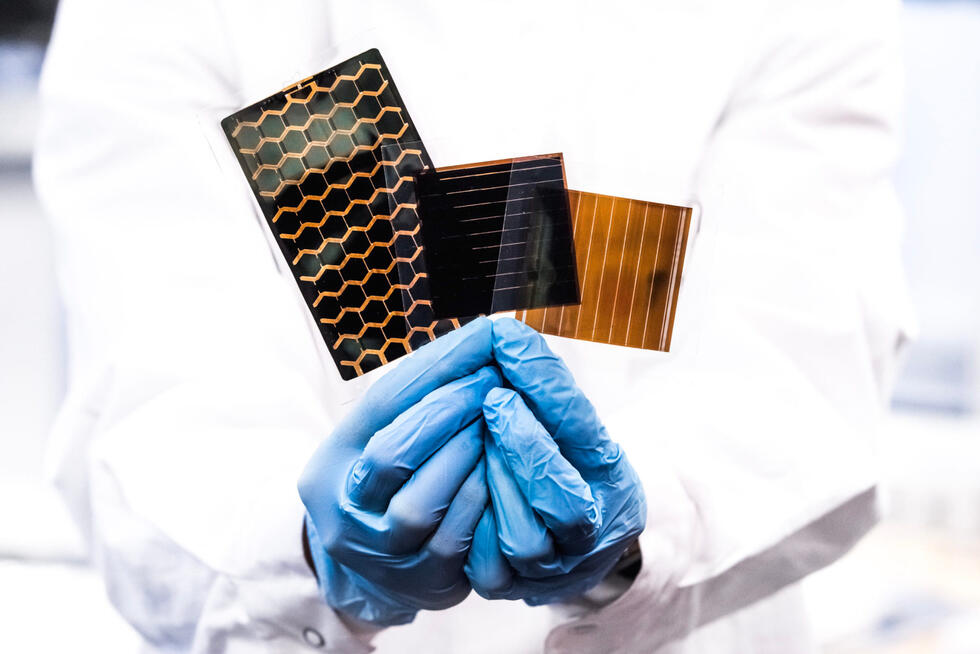

Die Entwicklung der CRISPR-Cas9-Methode zur Genmanipulation, für die Emmanuelle Charpentier und Jennifer Doudna dieses Jahr den Nobelpreis in Chemie erhielten, gibt Sabeti und ihrem Team ein sehr effizientes neues Werkzeug in die Hand: Mit Hilfe dieser «Gen-Schere» entwickeln sie gerade ein Testverfahren, mit dem nicht nur SARS-Cov-2, sondern alle 169 bisher bekannten menschlichen Virenerkrankungen nachweisbar sind. Die Hoffnung ist, dass sich damit sogar heute noch unbekannte Viren (genauer gesagt, deren Spuren) identifizieren lassen. Diese Forschung ist vor allem dort von Bedeutung, wo Viren aus dem Tierreich auf Menschen überspringen und damit bisher unbekannte Bedrohungen auslösen können, die in einer globalen Gesellschaft kaum noch einzudämmen sind.

Wir müssen sicherstellen, dass solche Informationen auf einer Plattform geteilt werden, damit wir überhaupt all die Puzzlestückchen zusammensetzen können.

Aber es genügt nicht, solche Viren möglichst frühzeitig zu entdecken und schnelle diagnostische Tests zu entwickeln: Genauso wichtig ist für Sabeti, dass diese Resultate dann auch schnellstmöglich publiziert werden. Zum Beispiel in der Datenbank bioRxiv, in der Studienergebnisse noch vor dem Erscheinen in einem Fachjournal veröffentlicht und der Forscherwelt zugänglich gemacht werden: «Wir müssen sicherstellen, dass solche Informationen auf einer Plattform geteilt werden, damit wir überhaupt all die Puzzlestückchen zusammensetzen können.»

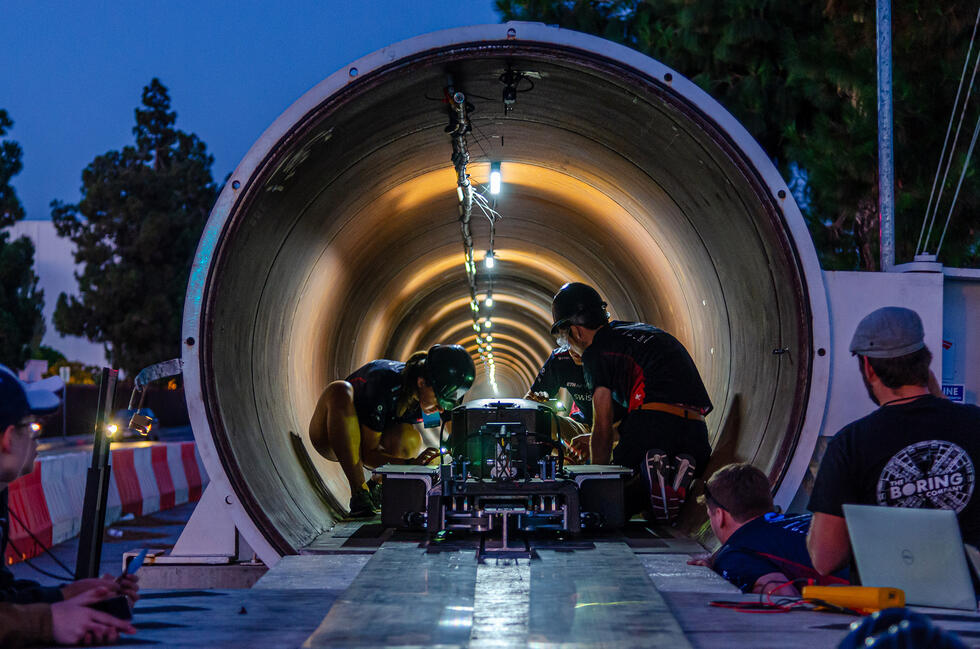

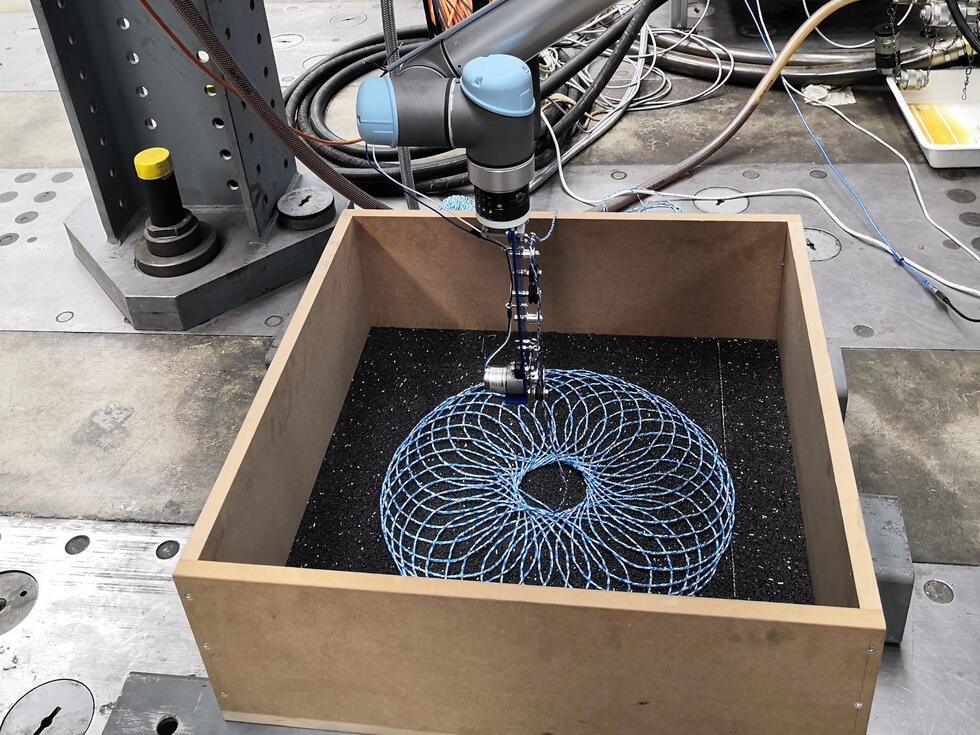

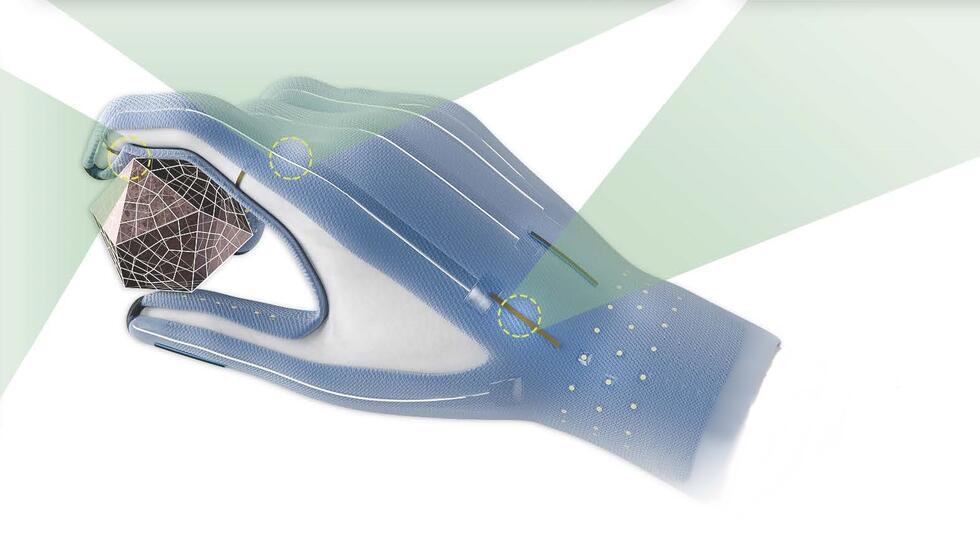

Aber noch wichtiger ist ihr die Aufklärung der Öffentlichkeit über die Risiken und Mechanismen einer solchen Pandemie, wie wir sie derzeit erleben: «Vor fünf Jahren haben wir in Westafrika die ‘Operation Outbreak’ gestartet – eine Initiative, mit der wir Schulkinder über die biologischen und gesellschaftspolitischen Aspekte aufklären, die mit einer Pandemie verbunden sind. Als Schlussprojekt wird ein solcher Virusausbruch mit Hilfe von Handys und Smartphones simuliert, wo er sich dank Bluetooth-Vernetzung ausbreiten kann. So sehen die Kinder mit eigenen Augen, wie so ein Virus eine Person nach der anderen anstecken kann. Dank realistischer epidemiologischer Modelle können sie lernen, was man tun muss, um ein Virus zu stoppen, bevor es sich ausbreitet.»

Kein Interesse an einem Frühwarnsystem

Wenn es nach Pardis Sabeti ginge, gäbe es auch in den USA ein ähnliches Projekt: Seit Jahren versucht sie, hartnäckig, private Stiftungen wie beispielsweise die Bill & Melinda Gates Foundation, aber auch Regierungsbehörden wie die Defense Threat Reduction Agency des US-Verteidigungsministeriums davon zu überzeugen: «Seit mehr als sechs Jahren rede ich mir den Mund fransig, um für ein besseres Frühwarn- und Überwachungssystem in den USA zu werben, aber ich bin dabei nur auf taube Ohren gestossen.» Ihre Frustration, dass es erst zur derzeitigen Pandemie kommen musste, damit diese Idee endlich ernst genommen wird, ist unüberhörbar: «Unser Gesundheitssystem ist bescheuert, und unsere politische Diskussion ist bescheuert. Ich arbeite seit 20 Jahren mit Infektionskrankheiten, und jetzt ist bestimmt nicht die Zeit zu sagen, ich hab’s doch gleich gewusst. Wenigstens reden wir jetzt drüber.»

Dabei geht es ja nicht nur darum, dass Menschen sterben – Leute verlieren ihre Jobs, andere Menschen sind monatelang in ihren Wohnungen eingesperrt, womöglich mit einem Partner, der sie terrorisiert oder misshandelt

Aber hat das etwas genützt? Die USA hat, nicht zuletzt als Folge der Ignoranz und Desinformation aus dem Weissen Haus, eine geradezu tragische «Führungsrolle» bei der Zahl der Infektionen und vor allem der Todesopfer erlangt, mit einem täglichen Anstieg der Fälle um 100'000 (rund zehn Millionen Fälle insgesamt) und inzwischen mehr als 230‘000 Toten, zu denen täglich rund 1000 neue Opfer hinzu kommen – und ein Ende ist nicht in Sicht. Wenigstens sei jetzt praktisch für jeden erkennbar, was die Risiken einer solchen Pandemie sind: «Dabei geht es ja nicht nur darum, dass Menschen sterben – Leute verlieren ihre Jobs, andere Menschen sind monatelang in ihren Wohnungen eingesperrt, womöglich mit einem Partner, der sie terrorisiert oder misshandelt. Das ist ein gigantisches Versagen auf ganzer Linie» doppelt Sabeti nach.

Nicht einmal in Boston, in dem es ja von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern wimmelt, hatte sie offene Ohren für ihr Frühwarnprojekt finden können: «Das war wirklich sehr frustrierend. Ich hatte viele Gelegenheiten, mich dafür stark zu machen, und hatte auch viele Leute dafür begeistern können. Aber letztlich ist es wohl daran gescheitert, dass niemand einer Frau so ein Projekt zutrauen wollte.»

Wie eine Laborassistentin behandelt

Das klingt kaum glaubhaft angesichts all der Auszeichnungen, die Sabeti erhalten hat. Ist sie sicher, dass das eine Fall von Genderdiskriminierung ist? Diese Frage trifft bei ihr einen empfindlichen Nerv: «Ich habe das zu oft erlebt!» In der Tat gibt es in den USA einen nachweislichen «Gender Gap» bei der Forschungsfinanzierung: Frauen haben nicht nur eine etwa zehn Prozent geringere Chance, überhaupt Zuschüsse zu gewinnen – die Beträge, die sie dann erhalten, sind im Schnitt 20 kleiner als die für Männer. Trotz all ihrer Auszeichnungen findet Sabeti, dass sie oft «wie eine Laborassistentin» behandelt wird: «Ich hatte viele Begegnungen mit einflussreichen Menschen, denen ich meine Ideen vortragen konnte. Und wenn ihnen die Idee gefiel, dann war ihr nächster Schritt, einen Mann zu finden, dem sie so ein Projekt übertragen würden. Ich werde wie eine Laborassistentin behandelt! Auf Konferenzen scheinen meine männlichen Kollegen zu erwarten, dass ich den Tisch für sie abräume. Und meine männlichen Studenten kriegen Fördermittel, von denen ich nur träumen kann!»

Ich habe schon öfter daran gedacht, das Handtuch zu werfen, aber dann denke ich, dass ich es anderen Frauen schuldig bin, weiterzumachen.

Oft habe sie schon daran gedacht, den Kram einfach hinzuschmeissen, gibt Pardis Sabeti zu. Und sie hätte es vielleicht auch getan, wenn sie nicht gerade den Förderpreis des Audacious-Projekts erhalten hätte. Dieser Preis (früher TED-Preis genannt), der mit einer Million Dollar dotiert ist, wird von der gleichen Organisation vergeben, die auch hinter den TED-Konferenzen steht. Doch es war gar nicht das Geld allein, warum Sabeti diese Auszeichnung als «transformativ» empfand: Finanziert wurde der Preis (den sie sich mit ihrem nigerianischen Kollegen Christopher Happi teilt) zu einem Grossteil durch eine Spende von McKenzie Scott, ehemals Bezos – die Ex-Frau des Amazon-Gründers wurde durch ihre Scheidung mehrfache Milliardärin und nutzt diese Mittel jetzt, um Frauen zu fördern. «Wie gesagt, ich habe schon öfter daran gedacht, das Handtuch zu werfen», räumt Pardis Sabeti ein. «Aber dann denke ich, dass ich es anderen Frauen schuldig bin, weiterzumachen. Obwohl manchmal auch Frauen einander das Leben schwermachen – wenn es nicht genug Plätze für uns am Tisch gibt, dann passiert es natürlich, dass man anderen Frauen am Stuhl sägt, um die einzige zu sein, die mit am Tisch sitzen kann. So ist das leider. Aber der Audacious-Preis, vor allem das Vertrauen, das damit in uns gesetzt wurde, ist wirklich eine Inspiration für mich, und dafür bin ich wirklich dankbar.»

Neue Perspektive nach schwerem Unfall

Ein anderes Ereignis, das ihre persönliche Lebenseinstellung ganz nachhaltig beeinflusst hat, kam schon fünf Jahre früher, am 17. Juli 2015: «Es war am Rand einer Konferenz im Yellowstone Club in Montana. Ich hatte mich zu einer Quad-Tour durch die Berge überreden lassen, obwohl mir diese Allradfahrzeuge nicht geheuer waren. Aber ich liess mich überreden, dass das alles absolut sicher sei – obwohl mir mein Instinkt das Gegenteil sagte. In einer Haarnadelkurve verlor mein Fahrer die Kontrolle, und ich fand mich einen Moment später auf einem Felsbrocken wieder – mit einer Schädelverletzung, einem zertrümmerten Becken und zerschmetterten Knien. Es ist geradezu schockierend, dass ich noch am Leben bin.» Doch Überleben ist mehr als nicht sterben – 30 Stunden mussten die Notärzte operieren, um die Verletzungen zu behandeln; 30 Nägel waren nötig, um ihr zertrümmertes Becken zu reparieren. Ihre Rehabilitation mittels Physiotherapie dauerte mehr als ein Jahr.

«Als mich mein Physiotherapeut fragte ‘Und was haben Sie angestellt?’ war ich erst empört – ich hatte nichts getan, ich war das Opfer! Aber dann wurde mir klar, dass ich mir meiner eigenen Verantwortung bewusst werden musste – meine Mittäterschaft lag darin, dass ich zu etwas zugestimmt hatte, was ich von vorneherein nicht wollte.» Daraus habe sie gelernt, dass sie niemandem mehr die Kontrolle über sich anvertrauen will: « Ich werde nie mehr die Rolle der Beifahrerin spielen. Ich will selbst mit meinen Risiken umgehen, und darum forsche ich zum Beispiel auch an Ebola, obwohl das riskant ist – weil ich das Risiko kenne und selbst alle Möglichkeiten durchplanen kann.»

Aber was würde Parvis Sabeti tun, wenn sie nicht mehr forschen würde? Eine Alternative hat sie auf jeden Fall: Sie ist schon seit über zehn Jahren die Leadsängerin und Songschreiberin der Alt-Rock-Band «Thousand Days», mit der sie schon mehrere Alben aufgenommen hat (man kann sie auf Spotify anhören). Das für 2020 geplante Album mit neuen Songs musste allerdings wegen der Corona-Pandemie auf das Jahr 2021 verschoben werden. «Wir haben schon die meisten Songs fertig, aber ich weiss einfach nicht, wann wir den Rest reinkriegen können. Da muss mich mein Gitarrist und Co-Songschreiber Bob Katsiaficas wohl über die Ziellinie schleppen.»

Dank Rockmusik zu besserer Wissenschaft

Wissenschaft und Rockmusik – passt das zusammen? Was denken ihre Kollegen darüber? «Die meisten wissen wahrscheinlich gar nicht, dass es «Thousand Days» gibt, vermutet sie. «Sicher gibt es einige, die glauben, dass sie mich wegen meiner Musik als Wissenschaftlerin nicht ernst nehmen müssen. Dabei macht mich Musik zu einer besseren Wissenschaftlerin. Dass ich diese Möglichkeit habe, kreativ zu sein, hält meine Hirnzellen aktiv und in Schwung – ausserdem braucht man in der Wissenschaft eine Menge Kreativität und Neugier.»

Denkt sie manchmal bei ihrer Arbeit auch daran, dass sie selbst oder ihre Familie Opfer von Covid-19 werden könnten? «Um mich selbst mache ich mir weniger Sorgen. Aber ich habe eine Person verloren, die mir nahestand – meine alte Nanny Fathia, die schon meine Mutter grossgezogen hatte und seitdem ein Teil unsere Familie war, ist an Covid-19 gestorben. Das Schlimme dabei war nicht allein der Tod; sie war alt und gebrechlich, und wir wussten, dass ihre Tage irgendwann zu Ende gehen würden. Aber dass sie so allein sterben musste, dass niemand von uns bei ihr sein durfte und ihre Hand halten konnte… Und das ist das Schlimmste für mich, dass diese Infektionskrankheiten so schrecklich, so menschenunwürdig sind, wenn man sie nicht richtig angeht.»

Ist es die Angst, welche sie motiviert? «Es gibt so vieles, was mich antreibt – mehr Motivation brauche ich eigentlich gar nicht mehr. Ich wache jeden Morgen auf und sage mir, wir müssen endlich einen Weg aus dieser Coronakrise finden.» Und werden wir ihn finden? «Ja, letztendlich werden wir diese Situation überwinden, aber der Weg dorthin wird noch viele Menschenleben kosten, noch viele Existenzen vernichten. Und vielleicht lernen wir ja daraus, was ich sehr hoffe. Aber vielleicht auch nicht – ich bin an einem Punkt angekommen, wo mich nichts mehr überraschen kann. Aber ja, ich habe Hoffnung.»

Stipendien und Auszeichnungen

Pardis Sabeti, geboren am 25.12.1975 in Teheran, aufgewachsen in Florida.

- National Merit Scholarship Program (eine Auszeichnung, die auch der Microsoft-Gründer Bill Gates, der Vorsitzende des Obersten US-Gerichts John Roberts sowie mehrere Nobelpreisträger, darunter Joseph Stiglitz und Paul Krugman, erhielten) als Elftklässlerin an der Trinity Preparatory School in Orlando (Florida);

- Rhodes-Stipendium nach Abschluss des Biologiestudiums am Massachusetts Institute of Technology mit Bestnote;

- 2002 Promotion in Evolutionsgenetik in Oxford;

- 2006 Promotion «summa cum laude» in Medizin an der Harvard-Universität

- 2008 David & Lucile Packard Foundation Fellowship

- 2009 New Innovator Award des National Institute of Health (USA)

- 2012 American Ingenuity Award des Smithsonian Magazine (zusammen mit SpaceX- und Tesla-Gründer Elon Musk)

- 2012 Young Global Leader, World Economic Forum in Davos

- 2014 Vilcek Prize for Creative Promise (vergeben an Einwanderer in die USA) für Leistungen auf dem Gebiet der Bio-Wissenschaften

- 2014 TIME Person des Jahres (als Mitglied des Ebola-Forscherteams)

- 2015 TIME 100 einflussreichste Personen des Jahres

- 2016 Howard Hughes Medical Institute Investigator

- 2017 Richard Lounsbery Award der National Academy of Sciences (USA) und der Académie des Sciences (Frankreich)

- 2020 National Academy of Medicine

Text: Jürgen Schönstein

Fotografie: Courtesy of Broad Institute

Illustration: Enrique Quintero