KURZMELDUNG

Forschende ermitteln Umweltrisiken von Nanomaterial-Medikamenten

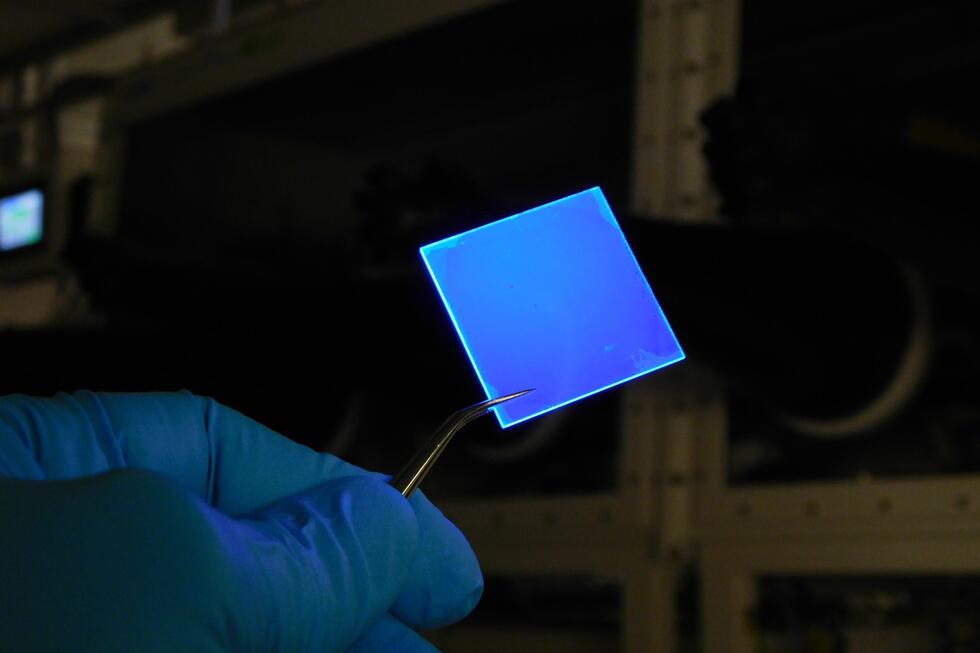

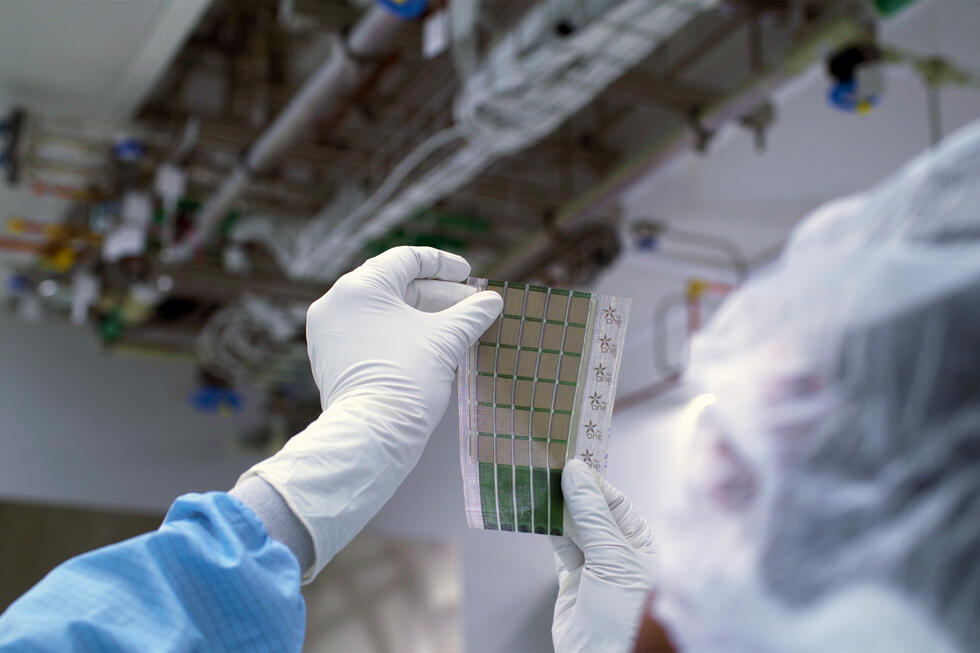

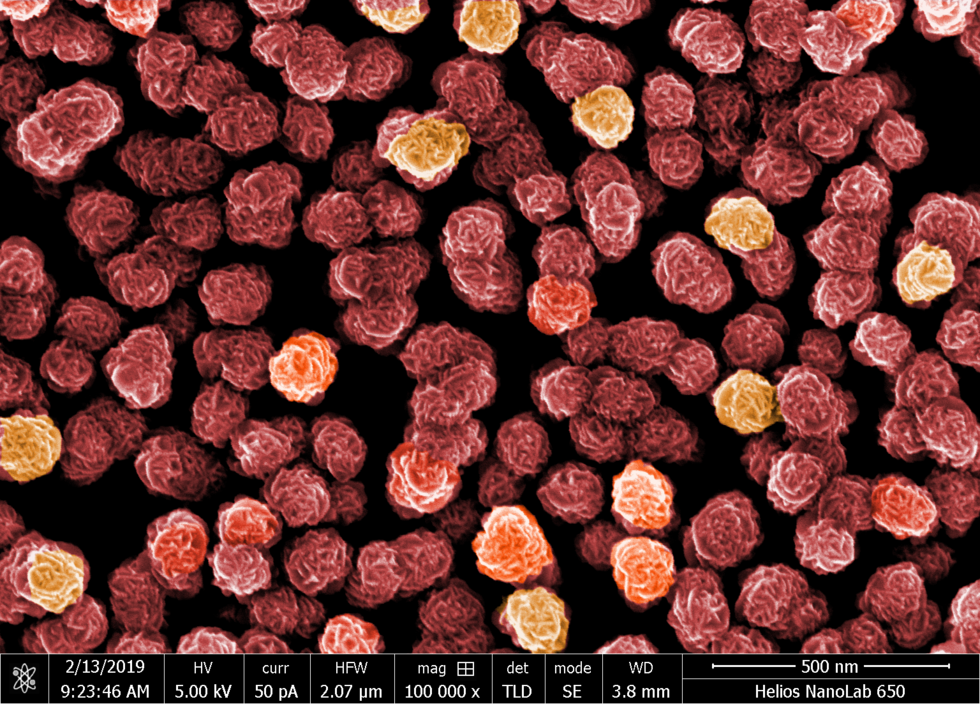

Nanomaterialien eröffnen neue Möglichkeiten in der Medizin. Aber was, wenn diese Art Nanomaterialien in die Umwelt gelangt? Forschende der Empa ermitteln derzeit mögliche Risiken.

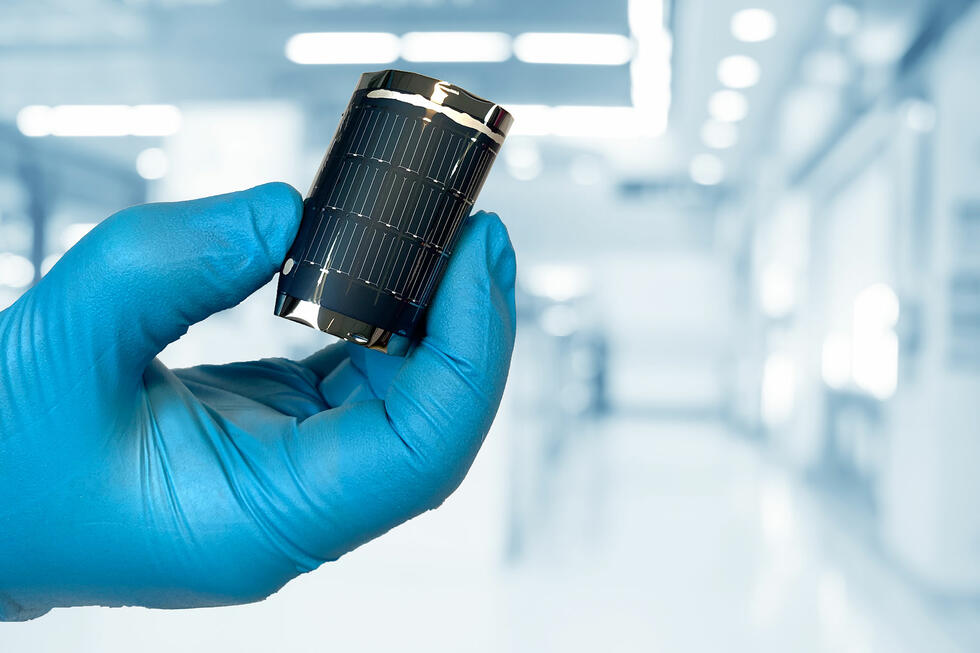

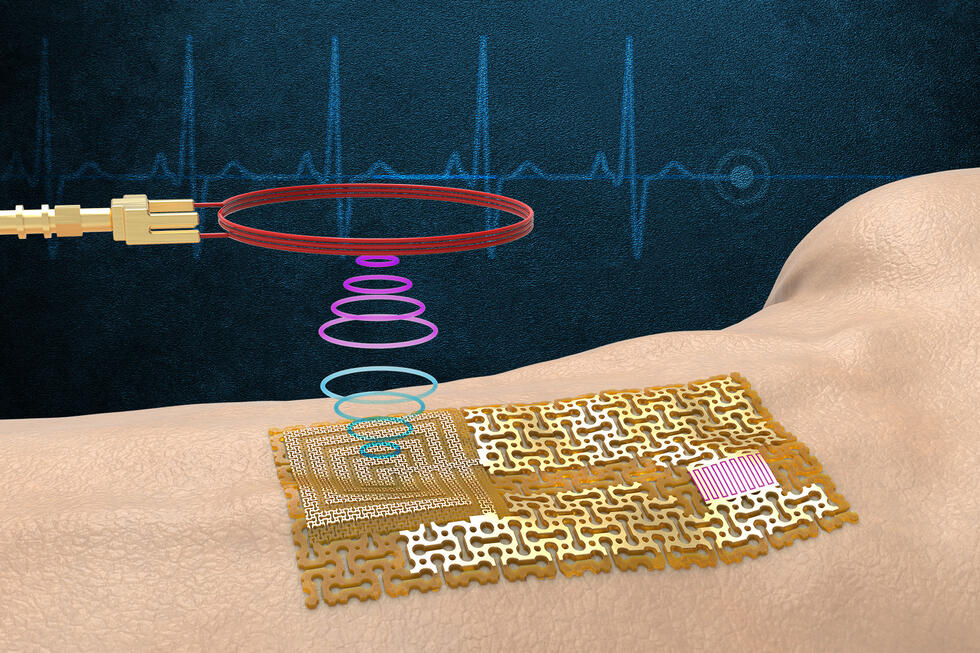

Innovationen und Risikoanalysen gehen Hand in Hand. Fortschritte in Materialforschung und Medizin haben die sogenannte Nanomedizin vorangetrieben, bei der Nanopartikel zum Einsatz kommen. Solch winzige Teilchen können beispielsweise im Kampf gegen Krebs helfen oder die Blut-Hirnschranke überwinden, die in der Regel eine Hürde für Pharmaka darstellt. Allerdings ist noch nicht geklärt, welche Auswirkungen solche Stoffe haben, wenn sie in die Umwelt gelangen.

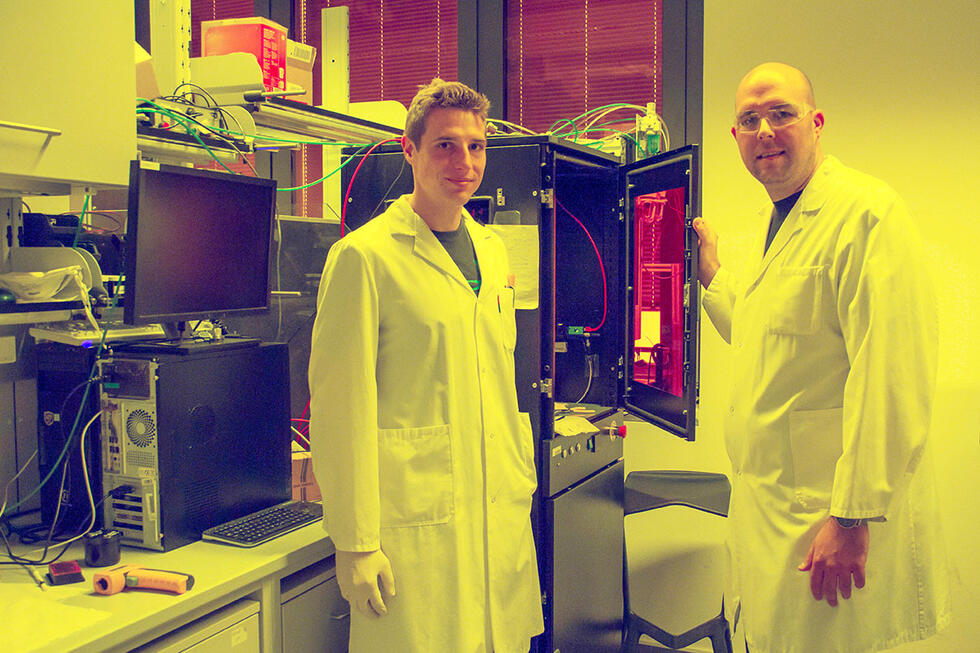

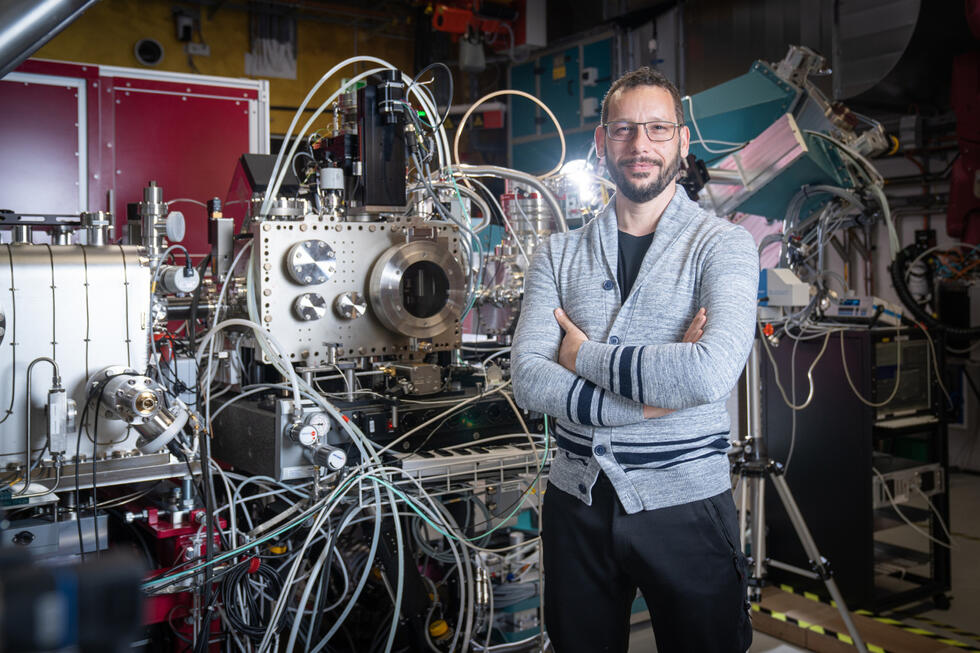

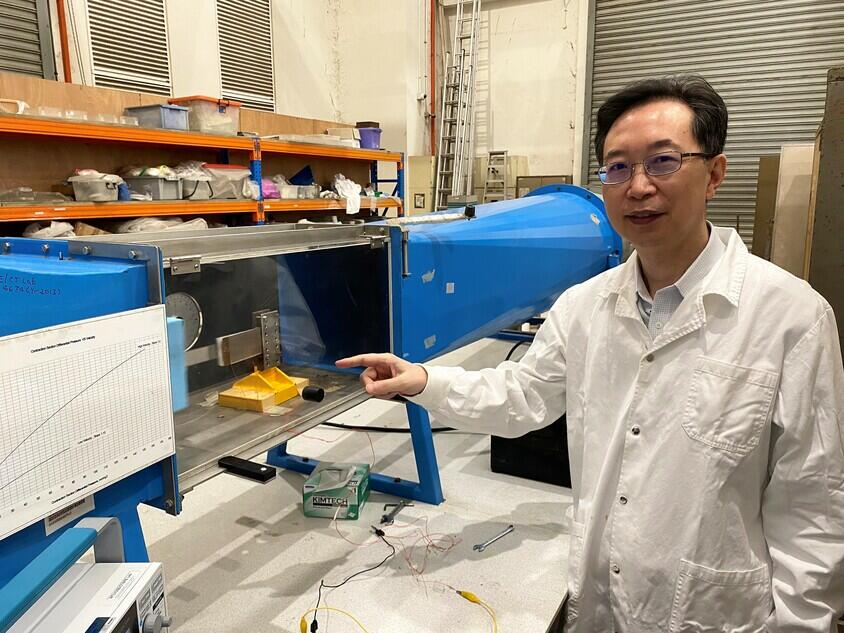

Damit befasst sich laut Angaben der Forschungsanstalt Empa ein Team um ihren Mitarbeiter Bernd Nowack. Die Forschenden haben in den Fachblättern «Journal of Nanobiotechnology» und «Nanotoxicology» bereits Risikoabschätzungen für mehrere medizinisch verwendete Nanomaterialien veröffentlicht. Dies erlaubt auch Herstellern, bei der Entwicklung neuer Medikamente potenziell schädliche Substanzen frühzeitig auszusortieren.

Wie viel gelangt in die Umwelt?

Bei der Risikoanalyse geht es prinzipiell darum, den Schwellenwert zu ermitteln, unterhalb dem eine Substanz in der Umwelt gerade keinerlei schädigende Effekte hat. Zum anderen kommt es auf die zu erwartende Freisetzung in die Umwelt an.

Dahinter steckt keine triviale Aufgabe, denn die Forschenden müssen dafür den Weg und die Veränderungen der Nanomedikamente im Körper, die Ausscheidung und den Weg durch die Kläranlage und das Abwasser in die Umwelt nachvollziehen. Dabei nutzen sie pharmakologische Studien, Analysen von Materialflüssen und mathematische Modelle.

«Für die meisten Nanobiomaterialien sind bisher keine verlässlichen Schätzungen über die Menge der freigesetzten Partikel vorhanden», so Nowack. Diese Wissenslücken seien unbedingt zu schliessen.

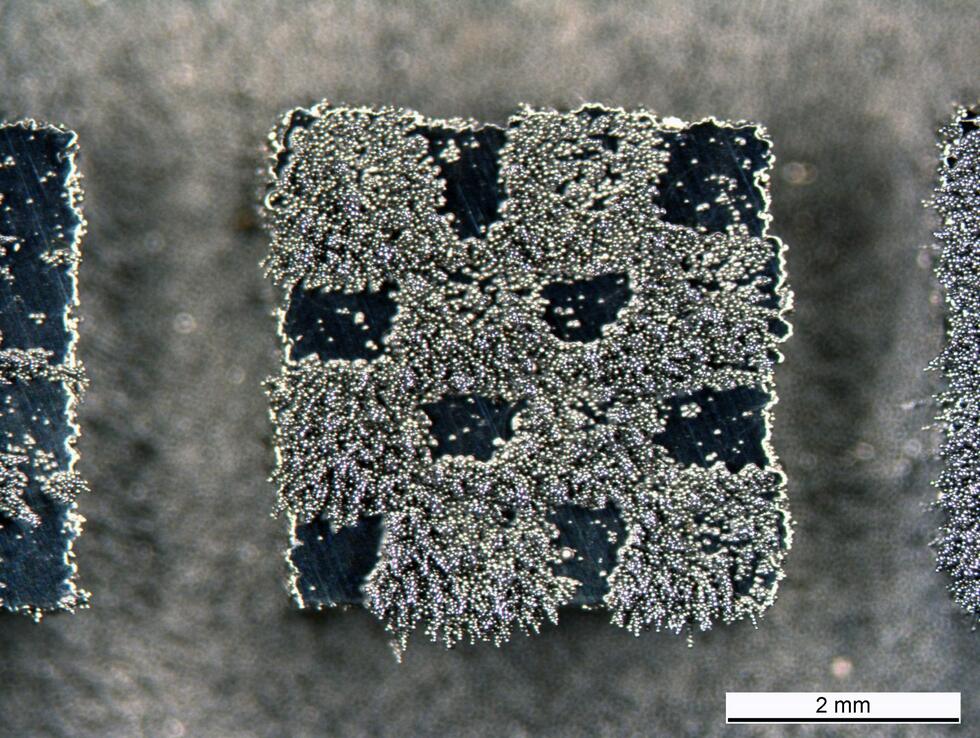

In ihren Untersuchungen konnten der Forscher mit seinem Team nun solche Schätzungen für einige medizinisch eingesetzte Nanomaterialien abgeben. Dazu gehörte beispielsweise Nano-Chitosan, ein Abkömmling eines natürlich vorkommenden Vielfachzuckers, der im Panzer von Krustentieren enthalten ist und die Wundheilung unterstützt. Ebenfalls dabei waren das Nano-Polymer Polyacrylonitril (PAN) für antibakterielle Therapie und das natürliche Mineral Hydroxyapatit (HAP), das beispielsweise im Zusammenhang mit Medikamentenfreisetzung oder der Regeneration von Knochengewebe zum Einsatz kommt.

Harmloses Gold, schädliches Silber

Bei Nano-Chitosan stellte sich heraus, dass die Nanoform sogar weniger gefährlich für aquatische Lebewesen ist als die herkömmliche. In Sachen Schädlichkeit für die Umwelt liegt dieser Stoff damit sogar deutlich hinter konventionellen Medikamenten wie Antibiotika oder Schmerzmittel. Die beiden anderen Stoffe PAN und HAP schnitten sogar noch besser ab. «Diese Substanzen sind im Wasser quasi als nicht toxisch einzustufen», erklärte Nowack.

In früheren Studien hatte das Empa-Team bereits eine ähnliche Entwarnung für Nano-Gold geben können, das in der Krebstherapie zum Einsatz kommt. Ganz anders jedoch liegt der Fall bei Nano-Silber, wie die Forschenden nun zeigen: Diese für ihre antibakterielle Wirkung in der Medizin geschätzte Substanz ist für die Umwelt problematisch, denn auch dort tötet sie Mikroorganismen ab. Diese sind jedoch wichtig für das Gleichgewicht von Ökosystemen.

Es sei davon auszugehen, dass sich die biologischen, chemischen und physikalischen Eigenheiten vieler Nanomaterialien möglicherweise deutlich von den Eigenschaften anderer Medikamente unterscheiden, betont Nowack. Grund sei unter anderem die ausserordentlich hohe Anzahl der Substanzpartikel sowie deren in der Summe vielfach grössere Oberfläche.

Eine grosse Wissenslücke besteht weiterhin darin, wie stark Flora und Fauna – und auch der Mensch – mit den Nanomaterialien in Kontakt kommen. Dies spielt für die Risikobewertung eine entscheidende Rolle, denn eine gefährliche Substanz, mit der niemand in Kontakt kommt, birgt kein Risiko. Daher befasst sich das Empa-Team im Rahmen eines EU-Projekt «Biorima» auch damit, wie stark Lebewesen dieser neuen Stoffklasse ausgesetzt sind.