Stahlindustrie: Showdown im Duell der Technologien

Grüner Stahl ist heute keine Zukunftsvision mehr. Die Umstellung auf eine umweltfreundlichere Produktion hingegen schon. Was es braucht, damit die Stahlindustrie ihr Image als Klimasünder loswird, erklärt Bernhard Rischka, Director Corporate Technology bei der Swiss Steel Group.

Ohne Stahl keine Autos, keine Maschinen, keine Bauwerke. Trotzdem steht die Branche seit Jahren unter Druck: Sie leidet unter Überkapazitäten und Handelshemmnissen wie Zöllen. Gleichzeitig soll die europäische Stahlindustrie den Wandel zu einer umweltfreundlicheren Herstellung vorwärtstreiben, damit die Klimaziele erreicht werden. Denn heute verursacht die globale Stahlindustrie rund 8 Prozent der CO2-Emissionen. Das Problem der Transformation: Sie ist zeit- und kostenintensiv und damit sie gelingt, braucht es Kunden, die bereit sind, für umweltverträglich produziertem Stahl mehr zu bezahlen.

Herr Rischka, wie macht man die Stahlproduktion grüner?

Das grösste Reduktionspotenzial haben konventionelle Hochöfen: Hier werden Eisenerz und fossile Brennstoffe eingesetzt, was pro Tonne Stahl zu Emissionen von über 2000 Kilogramm CO2 führt. Würde man sie durch Lichtbogenöfen ersetzen, könnte man rund 90 Prozent einsparen.

Warum ist das so?

In Lichtbogenöfen wird kein Eisenerz verarbeitet, sondern vorwiegend Schrott. Statt Koks kommt grüner Strom zum Einsatz. Das Verfahren hat einen sehr kleinen CO₂-Fussabdruck – etwa 200 Kilogramm CO₂ pro Tonne Stahl.

Ist es realistisch, dass die Hochöfen bald ersetzt werden?

Nein. Denn Schrott allein reicht nicht aus, um die globale Nachfrage zu decken: Während in Europa und den USA aufgrund der langen industriellen Vergangenheit viel Schrott vorhanden ist, trifft dies auf Länder mit grosser Stahlproduktion wie China oder Indien bislang nicht zu. Dort wird primär immer noch Eisenerz eingesetzt, und nachhaltige Energiequellen fehlen. Eine breite Umstellung wird in diesen Ländern darum wohl erst in 10 bis 20 Jahren möglich sein.

Also kommt man um Eisenerz vorerst nicht herum?

Ja. Aber es gibt trotzdem Möglichkeiten, die Emissionen zu reduzieren: Nutzt man Koks statt Erdgas, um den Anteil Eisenerz zu verringern, sinkt der CO₂-Ausstoss pro Tonne Stahl auf etwa 1000 kg. Das ist zum Beispiel beim sogenannten Direktreduktionsverfahren möglich. Ersetzt man Erdgas durch grünen Wasserstoff, wird der CO₂-Ausstoss nochmals um 70 bis 80 Prozent verringert. Allerdings ist grüner Wasserstoff derzeit noch knapp und drei- bis fünfmal teurer als Erdgas.

Trotz dieser Substitutionen – die Emissionen bleiben. Ist das Label «grün» dennoch zutreffend?

Die Bezeichnung «grün» ist nicht geschützt und nicht zuletzt ein Marketingbegriff. Es gibt sicher auch Unternehmen, die ihn missbrauchen, um damit Greenwashing zu betreiben. Dennoch bin ich der Meinung, dass Unternehmen mit vergleichsweise hohem CO₂-Fussabdruck und geringem Schrottanteil die Möglichkeit haben müssen, ihren Stahl legitim als grün zu kennzeichnen – sofern sie Fortschritte erzielen. Möglich macht das ein sogenanntes Sliding-Scale-Modell für die Bewertung: Entscheidend ist nicht der absolute CO₂-Ausstoss, sondern wie stark er reduziert wurde. Wer seine Emissionen etwa halbiert, qualifiziert sich für bessere Labelstufen.

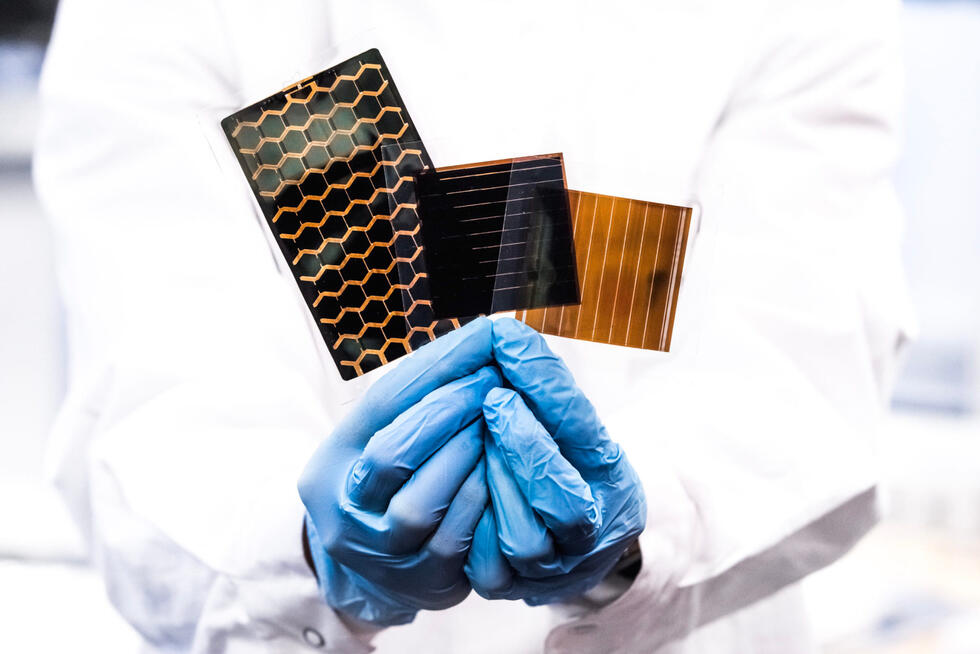

Was ist grüner Stahl?

Grüner Stahl ist eine umweltfreundliche Variante von Stahl. Er unterscheidet sich von konventionellem Stahl in zwei Punkten: dem Ausgangsmaterial und der Energiequelle. Statt Eisenerz wird recycelter Schrott verwendet und statt einer fossilen eine erneuerbare Energiequelle.

In der Herstellung dominieren zwei Vorgehen:

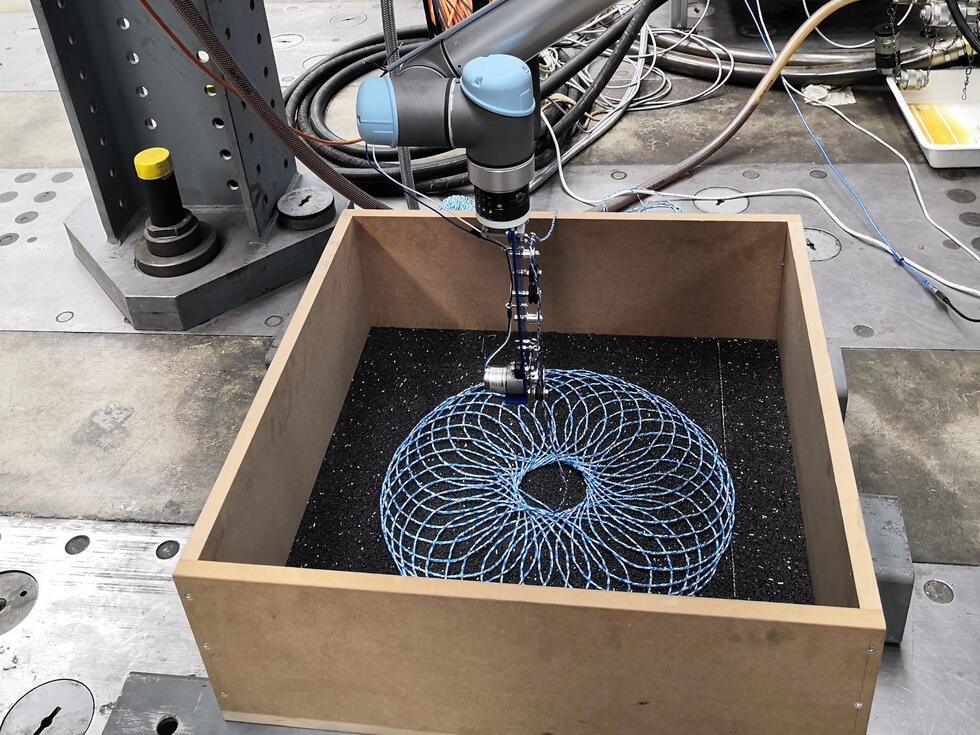

- 1. Im elektrischen Lichtbogenofen wird Altmetall eingeschmolzen und neu verarbeitet – ein kreislaufbasiertes Verfahren mit deutlich geringerem CO₂-Ausstoss, nämlich rund 200–500 kg CO₂ pro Tonne Stahl. Beide Schweizer Stahlwerke arbeiten nach diesem Prinzip.

- 2. Die Produktion im Hochofen basiert auf Eisenerz, das mithilfe von Kohlenstoff (meist Koks) reduziert wird. Dieses Verfahren verursacht rund 2 Tonnen CO₂ pro Tonne Stahl – also ein Vielfaches mehr. Der Hochofen ist weltweit nach wie vor der Standard in der Stahlproduktion.

Wie aussagekräftig sind Labels für Green Steel?

Derzeit nur bedingt. Die verschiedenen Zertifizierungen sind uneinheitlich, intransparent und teils von den Interessen grosser Produzenten beeinflusst. Ein international verbindliches Labelsystem fehlt bislang. Das erschwert es den Kunden, den ökologischen Wert eines Produkts objektiv zu beurteilen.

Aber das Interesse der Kunden wäre da?

Ja, das Interesse wächst deutlich. Unsere Kunden fragen zunehmend nach belastbaren Klimadaten. Deshalb setzt die Swiss Steel Group auf den Product Carbon Footprint (PCF): eine exakte CO₂-Bilanz pro Produkt, basierend auf dem gesamten Herstellungsprozess. So erhalten Kunden transparente, prüfbare Daten – und können selbst beurteilen, ob die Emissionen ihren Anforderungen entsprechen.

Wo wird grüner Stahl besonders nachgefragt?

Aus Branchensicht am stärksten in der Automobilindustrie – hier ist der Druck zur CO₂-Reduktion besonders hoch. Aber auch Branchen wie Luftfahrt, Windkraft, Schienenfahrzeuge und Maschinenbau zeigen zunehmend Interesse. Weltweit gibt es jedoch grosse Unterschiede: In Europa schaffen strenge ESG-Vorgaben, Nachhaltigkeitsberichte und Lieferkettengesetze klare Anreize, um auf klimafreundlich produzierten Stahl zu setzen. In den USA ist der regulatorische Druck deutlich geringer. Und in China und Indien etwa basiert die Produktion noch zu rund 90 Prozent auf Eisenerz.

Swiss Steel Group

Die Swiss Steel Group mit Sitz in Luzern ist ein international tätiger Spezialstahlhersteller und produziert ausschliesslich auf Schrottbasis im elektrischen Lichtbogenofen – also vollständig zirkulär. Die Gruppe betreibt Werke in der Schweiz, Deutschland, Frankreich, Kanada und den USA. Im Fokus stehen hochwertige Stahllösungen für die Automobil-, Bahn- und Luftfahrtindustrie, für Windkraft sowie für Öl- und Gasanwendungen. Die Swiss Steel Group gehört zu den Vorreitern in der CO₂-reduzierten Stahlerzeugung. Aufgrund ihres Spezialisierungsgrads ist sie allerdings nicht repräsentativ für die globale Stahlindustrie.

Wie steht es um die Wirtschaftlichkeit – lohnt sich die Produktion von grünem Stahl überhaupt?

Grüner Stahl ist zweifellos teurer – wegen der Energiekosten, der komplexeren Logistik und nötiger Investitionen. Doch die Akzeptanz der Endkunden gegenüber höheren Kosten steigt. Für Hersteller und die weiterverarbeitende Industrie bedeutet das einen klaren Wettbewerbsvorteil – beim Marktzugang, beim Image und auch bei der Fachkräftegewinnung. Der Preis bleibt nach wie vor ein zentrales Kriterium, aber das grüne Argument wird als Zusatznutzen erkannt.

Was braucht es, um die Produktion von grünem Stahl erfolgreich zu skalieren?

Erstens funktionierende Stoffkreisläufe: Der grenzüberschreitende Schrotthandel wird aktuell durch Regelwerke wie das Abfallverbringungsgesetz ausgebremst – hier braucht es mehr Flexibilität. Gleichzeitig müssen Unternehmen Schrott sortenrein trennen und lagern. Das ist ein logistischer Kraftakt. Zweitens braucht es ausreichend saubere Energie: Grüner Strom muss in ausreichender Menge und verlässlich verfügbar sein. Das heisst auch, dass Länder wie Deutschland ihre Emissionen pro Megawattstunde deutlich senken müssen – aktuell liegen sie bei rund 380 kg CO₂, während die Schweiz aufgrund ihres Energiemixes auf 20 kg kommt. Und drittens braucht es faire Wettbewerbsbedingungen.

Wie fair ist der Wettbewerb aktuell geregelt?

Mit dem CO₂-Grenzausgleichsmechanismus CBAM wurde ein wichtiger Schritt getan. Er verteuert Importe aus Ländern mit geringeren Klimastandards – ein Ausgleich, der für mehr Fairness sorgt. Für Exporte in diese Länder gilt das jedoch nicht. Und auch global betrachtet bleibt das Spielfeld uneben: Unterschiedliche Klimaziele und Zeitpläne verzerren weiterhin die Marktbedingungen – zum Nachteil ambitionierter Regionen wie Europa.

Also sind die europäischen Bemühungen nur ein Tropfen auf den heissen Stein?

Europas Vorreiterrolle ist wichtig – als technologisches und politisches Vorbild für andere Märkte. Aber hinsichtlich Emissionen ist der Einfluss begrenzt: Die EU stellt nur 5 bis 6 Prozent der weltweiten Stahlproduktion. Langfristig kommt es auf grosse Player wie China und Indien an.